国際交流(チーム医療演習韓国班)活動報告

チーム医療演習韓国班は,2025年9月24, 25日に韓国釜山で二大学と国際交流を行った。一方はこれまでも交流してきた釜山カトリック大学 (Catholic University of Pusan) であり,もう一方は本年度から新たに交流を開始した東義科学大学 (Dong-Eui Institute of Technology) である。いずれも本研究科の検査技術科学分野に相当する分野が主な受入担当であった。本学の学生は,看護・放射・検査全専攻から16名が選ばれて交流を行った。

9月24日には東義科学大学を訪問した。まずキャンパスツアーがあり,いろいろな設備を見学した。午後は,模擬実習(病理・血液・臨床化学など)があり,組織切片,血液スライド,薄切機器,超音波装置の説明などを受けた。ここでは東義科学大学の学生が主体となって,英語または日本語で説明してくれた。さらに,臨床微生物学研究室の見学もあり,培地の作成,グラム染色の説明を受け,グラム陽性菌の観察も行った。

9月25日には韓国釜山カトリック大学を訪問した。ここでは日本2班,韓国2名が英語でプレゼンテーションし,質問に対しても回答した。さらにキャンパスツアーがあり各施設を見学した。看護シミュレーター施設では各種シミュレーターの説明を受け,検査・放射・看護の各実習室なども見学した。Academic Exchange Meetingとして,韓国釜山カトリック大学副学長らと岡山大学保健学研究科長らの間で次年度以降の国際シンポジウムや長期交換留学などを含めた交流について議論された。

参加した学生へのアンケートから,英語による交流や海外での活動などに関して前向きの回答が得られ,特に渡航後に良い方向に変化したのが「自分の英語が海外でも通じる(通じた)」であった。今回の国際交流を通して,海外での活動に自信が持てたようであった。

文責:検査技術科学分野・石川

【検査技術科学】学部学生と大学院生がJACLaS Award をW受賞!

2025年10月3日~5日にパシフィコ横浜で開催された日本医療検査科学会第57回大会において、学部4年生の角田愛優さんがJACLaS AwardⅠ、大学院生の山田梨央さんがJACLaS AwardⅡを受賞しました。これは学部生部門と大学院生部門に分かれ、それぞれの部門で最も優れた演題に贈られる賞です。

岡山大学では初の学部生部門と大学院生部門のW受賞となります。おめでとうございます!

文責:分子血液病理学

【放射線技術科学専攻・分野】Okayama university Health Sciences student Exchange Program (OHSEP)により長庚大学に1ヶ月訪問しました

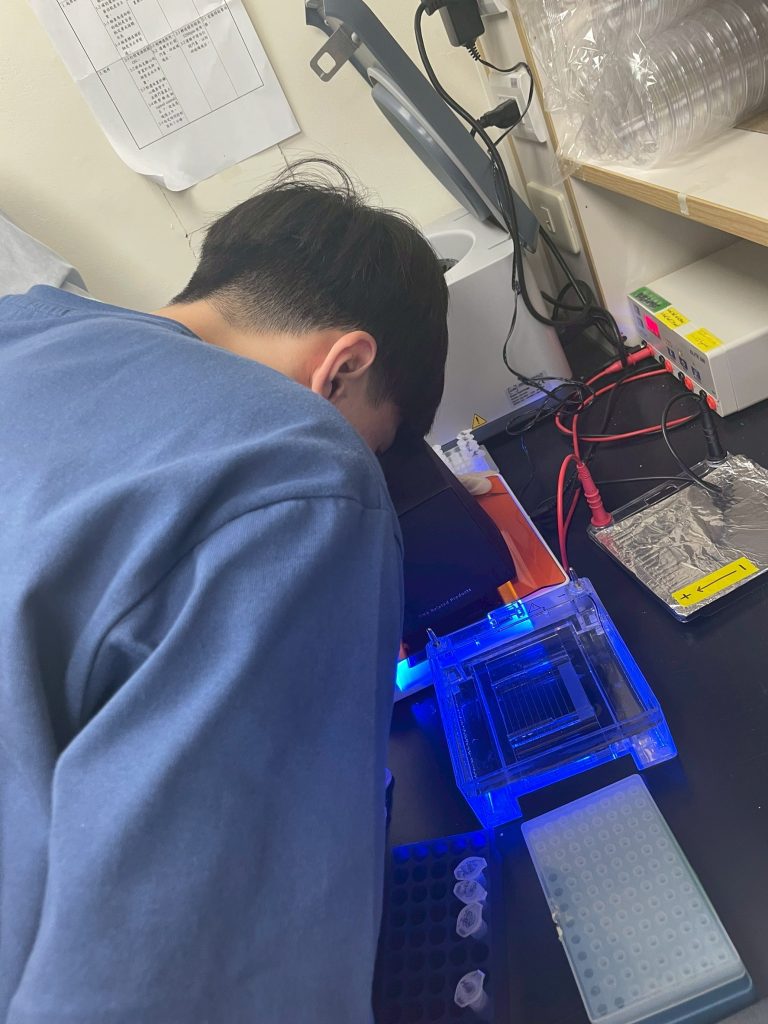

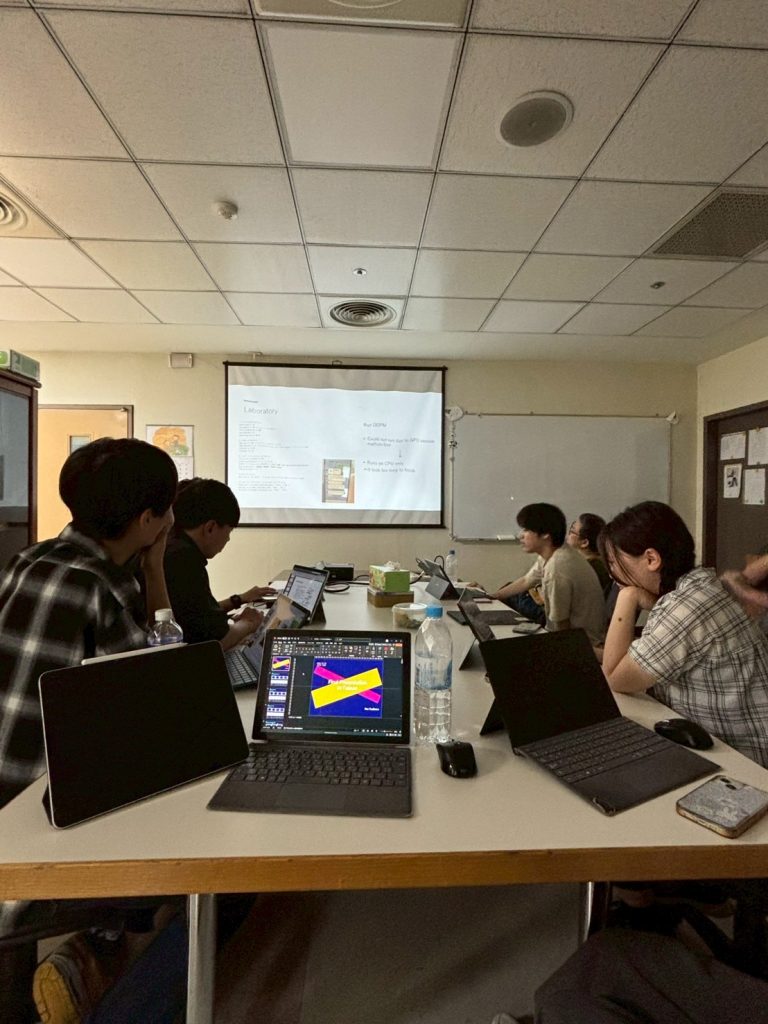

2025年9月1日から30日までの期間、大学院博士前期課程の学生4名と学部生4名(4年生3名、2年生1名)、合計8名が長庚大学(台湾)へ研究目的で渡航しました。各学生は希望する研究室に配属され、それぞれの研究室で基礎研究や臨床研究に取り組みました。そのうち、6名はJASSO(日本学生支援機構)の奨学金を受給して渡航しました。

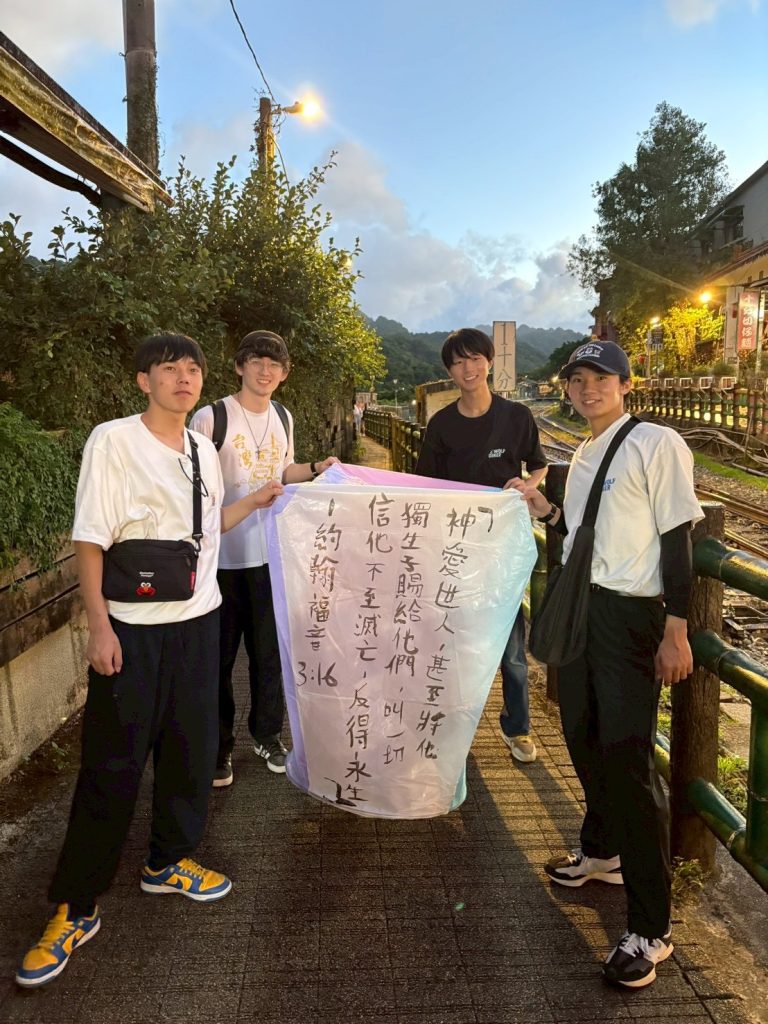

研究内容は専門的で非常に難しく、予習や復習に多くの時間を費やしました。夜は現地の学生やスタッフの方々と夕食を共にしたり、休日には観光や国際交流を積極的に行いました。

昨年度から長庚大学への派遣を開始し、これまでに2年間で18名の学生が1ヶ月間の研究活動に従事しています。来年度も引き続き長庚大学への派遣を予定しています。

文責 放射線技術科学分野 片岡隆浩

【看護学分野】吉備中央町における「きびアプリダウンロード」支援活動報告

2025年10月5日(日)、吉備中央町で開催された「わっしょい和んさか吉備高原フェスタ」に、本学保健学科の学部生・大学院生・留学生、そして教員を含む計11名で参加しました。バスの車内では日本語・中国語・スペイン語が飛び交い、国際色豊かな雰囲気の中で出発しました。朝方は小雨がぱらついていましたが、吉備中央町に到着する頃には青空も見られ、その後は暑さを感じるほどの好天となりました。

会場では、吉備中央町のスタッフの皆様と協力し、「きびアプリダウンロード」支援ブースの設営を行い、午前10時から始まるフェスタに備えました。天候の回復もあり、町内の住民だけでなく、岡山市内や近隣市町村からも多くの方々が来場され、ブースにも多数お立ち寄りいただきました。その結果、当日は予想を上回る53名の方に「きびアプリ」を実際にダウンロードしていただくことができました。

また、吉備中央町のスタッフの方々と、今後の保健学研究科との連携の在り方や、アプリ普及に向けた課題・対策についても活発に意見交換を行うことができました。参加した学生たちは、フェスタならではの催しやイベントも楽しみながら活動に参加し、有意義で楽しい一日を過ごしました。

文責:デジ田コーディネーター 西田実紀(看護学分野 森恵子)

【看護学専攻】「Exploratory Practice」の発表会を実施

10月2日(木)「Exploratory Practice Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の発表会を実施しました。

本科目は、学生が主体的に取り組む学外活動やチャレンジを学びとして評価し、単位を付与するものです。例年は海外研修や国際交流活動の報告が多く見られますが、今年度は「小児糖尿病サマーキャンプ」にボランティアとして参加した学生たちが活動内容を発表しました。発表では、小児糖尿病をもつ子どもたちと3泊4日のキャンプを共にしながら、“血糖自己測定やカーボカウントによるインスリン調整”、“災害時のシミュレーション”といった実践的な学びをサポートした経験が紹介されました。子どもたちが「楽しみながら学ぶ」ことの大切さを実感するとともに、学年や性別によって取り組み方や考え方に違いがあることに気づくなど、看護の視点からも多くの学びを得た活動となりました。

第47回岡山小児糖尿病サマーキャンプの様子は、主催者のInstagramでも紹介されています。

https://www.instagram.com/p/DOYCMY1kuUR/?img_index=1

本件担当:森本美智子

2026年4月入学 保健学科研究科(博士前期課程)第2次学生募集要項を掲載

下記ページに掲載しました。

入試関係 > 大学院 > 入試日程

https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/exam_grad/#schedule

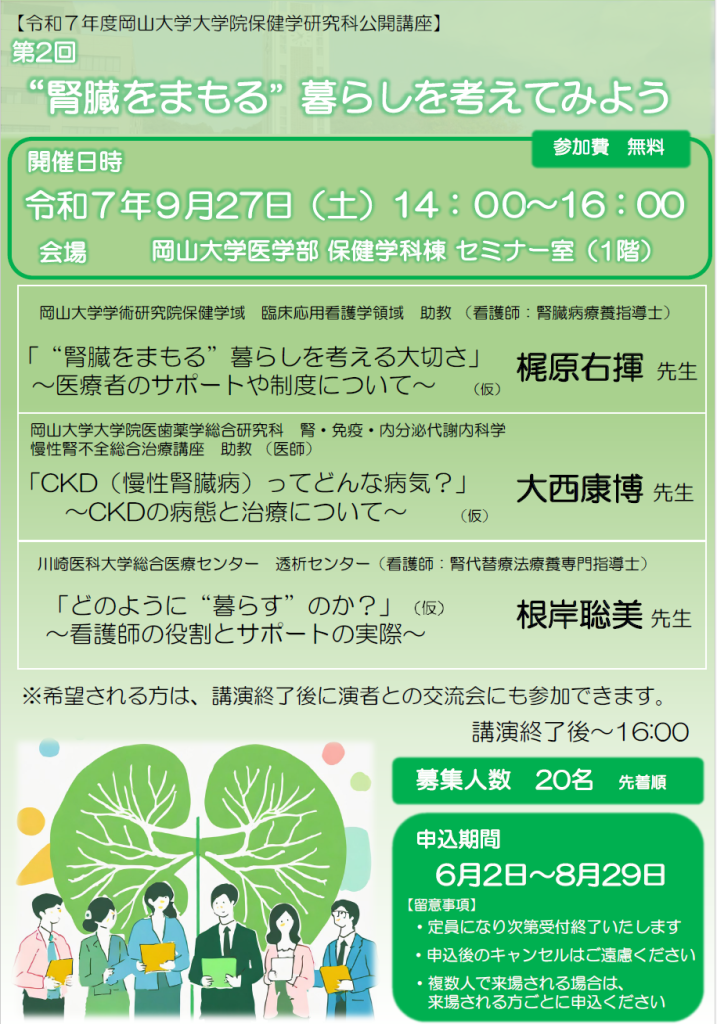

【看護学分野】市民公開講座:腎臓をまもる“暮らし”を考えてみよう”を開催しました

2025年9月27日(土)に市民公開講座「第2回“腎臓まもる”暮らしを考えてみよう」を保健学科棟にて開催しました。講師には、岡山大学病院で慢性腎臓病の患者様に対して日頃から診療をされている医師(大西康博先生)、川崎医科大学総合医療センターの外来で療養支援を行っている看護師(根岸聡美先生)をお招きし、市民の方(高校生、一般の方)を対象に“どのように腎臓をまもるか”についてご講演いただきました。

参加された方が講師の先生方に質問される時間もあり、腎臓をまもる暮らし、患者さんご自身が治療へ積極的に参加する大切さについて知っていただく機会となりました。

本講座にご参加いただきありがとうございました。

文責:梶原

【放射線技術科学分野】生口俊浩教授がCVIRにて2年連続で表彰されました!

放射線技術科学分野の生口俊浩教授がヨーロッパIVR学会の機関誌CardioVascular and Interven tional Radiology(CVIR)より「 the most reviews carried out in 2024」を受賞しました。

昨年に続いて2年連続の受賞となりました。

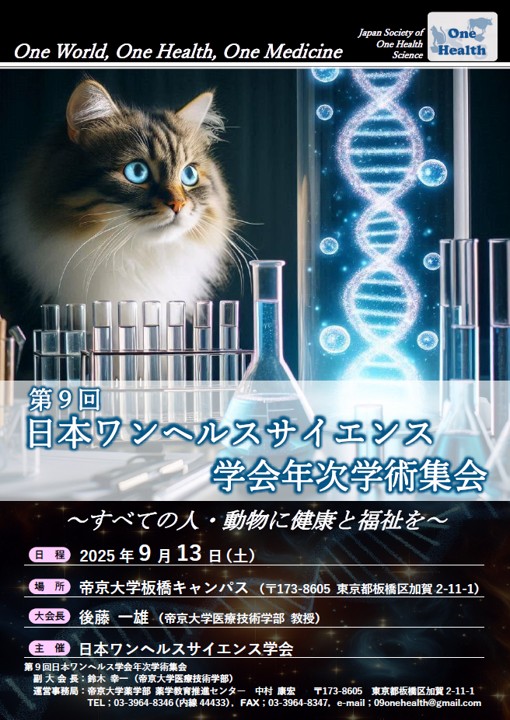

【検査技術科学専攻】博士前期課程2年河井友来さんが研究奨励賞を受賞しました。

2025年9月13日に帝京大学にて開催された第9回日本ワンヘルスサイエンス学会学術集会において、渡辺研の博士前期課程2年の河井友来さんが研究奨励賞を受賞しました。タイトルは「口腔ウレアーゼ産生菌と肝硬変および肝性脳症との関連性の検証」です。受賞、おめでとうございます。

(写真・文責:検査技術科学分野 分子病態・循環生理学講座)

参加報告:長庚大学「異文化・国際交流プログラム」

2024年度に保健学研究科と台湾長庚大学との交流協定更新の際に、看護学分野でも交流を行うこととなり、今年度2025年8月18日から29日まで、学部3・4年生を対象とした「異文化・国際交流プログラム」が行われました。看護学専攻の学生4名が参加しました。

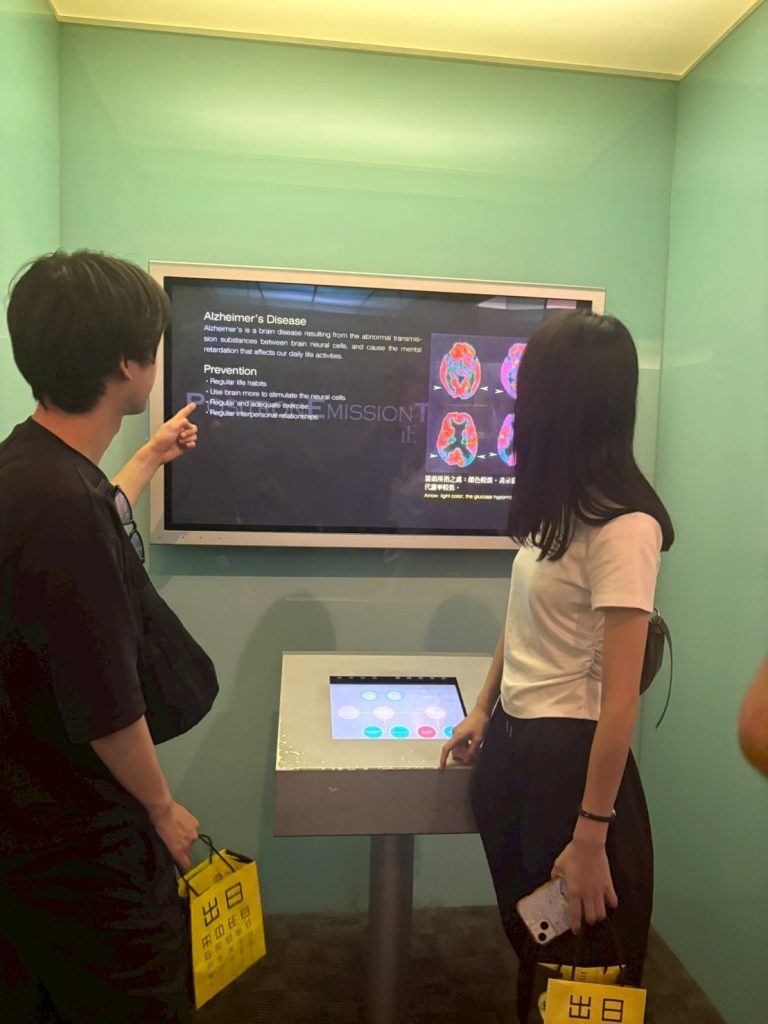

この2週間のプログラムは、看護学生の異文化間ケア能力の向上を目的としており、台湾の医療システムや先端医療技術、伝統医療について学ぶ機会が提供されました。学生たちは、心臓カテーテル室や陽子線治療センター、認知症ケア施設などを訪問し、現地の臨床看護を体験しました。また、伝統的な漢方薬や医療シミュレーションについても学びました。プログラム中は、英語でのディスカッションやグループ発表を通じて、国際的な視点から看護について深く考察しました。

参加した学生からは、以下のような感想が寄せられています。

「台湾の伝統医療や最新設備を見学する中で、日本との制度や文化の違いに触れ、自国の医療への理解を深めることができました。英語でのディスカッションや発表は難しかったですが、現地学生と協力して取り組むことで達成感を得られ、専門知識と語学力の向上への意欲が高まりました。」

「学生との交流、英語での授業に励みました。最先端医療、高齢者施設、伝統医療など毎日違う施設を見学、医療者から直接話を伺い理解が深まりました。日本とは違う視点での看護学を体験でき、国際的な知識を深く知ることができました。グローバルに活躍できる看護師を目指す意欲が高まりました。」

「グループディスカッションでは、異なる国で同じ看護を学ぶ学生と意見を交わす貴重な経験ができました。互いの看護の長所と短所を共有することで、将来のモチベーションが高まりました。先生方や現地の学生にも支えられ、非常に充実したプログラムでした。」

「この研修で、台湾での特徴的な医療に強い刺激を受けました。特に、長庚養生文化村では高齢者の自立を促す住居の工夫と、介護・医療の画期的な連携が印象深かったです。他にも様々な施設で先進的な医療に触れ、感銘を受けました。この経験をもとに今後の学習に活かし、将来日本の医療に貢献していきたいです。」

本学では、今後も学生の国際的な視野を広げる取り組みを積極的に推進していきます。

文責:末田